Publicado em maio 16, 2017 por bibliotecafsp

Efeito terapêutico dura menos em pacientes cujo sistema imunológico ataca de forma agressiva o pâncreas, mostra estudo

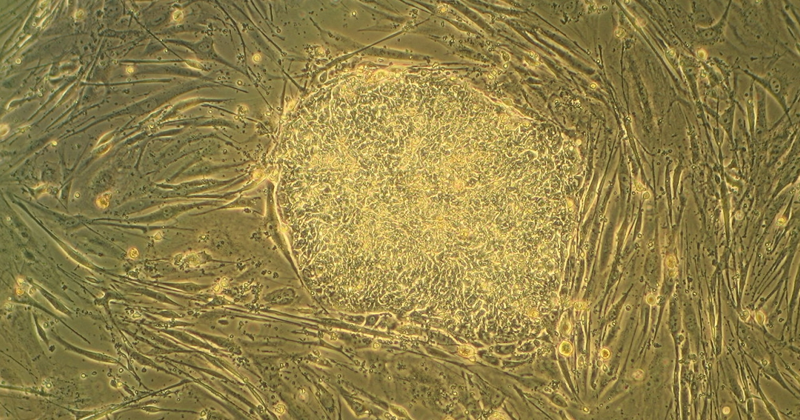

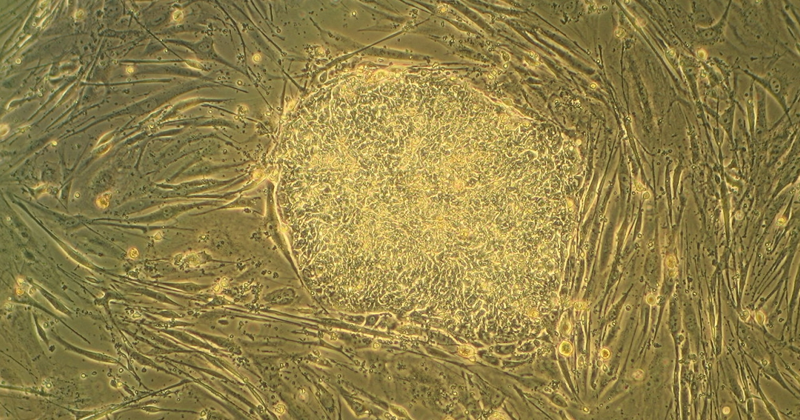

Estudo do Centro de Terapia Celular da USP constatou que efeito terapêutico foi menos duradouro em pacientes com maior quantidade de linfócitos capazes de agredir células do pâncreas antes do tratamento – Foto: Wikimedia Commons via Agência Fapesp

Um método inovador para tratar o diabete tipo 1, baseado no transplante de células-tronco hematopoiéticas retiradas da medula óssea do próprio paciente, começou a ser testado no Brasil há 13 anos com resultados bastante heterogêneos. Enquanto alguns dos voluntários permanecem há mais de uma década livres das injeções de insulina, outros voltaram a usar o medicamento poucos meses após receberem o tratamento experimental.

Uma possível explicação para tamanha discrepância no desfecho clínico dos 25 pacientes incluídos no estudo foi apresentada em um artigo publicado na revista Frontiers in Immunology. Segundo os autores, a duração do efeito terapêutico foi menor justamente nos pacientes cujo sistema imunológico atacava de forma mais agressiva as células do pâncreas no período anterior ao transplante.

A pesquisa tem sido conduzida desde o início no Centro de Terapia Celular (CTC) – um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) da Fapesp sediado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP. Inicialmente liderado pelo imunologista Julio Voltarelli, morto em março de 2012, o trabalho segue sob a coordenação das pesquisadoras Maria Carolina de Oliveira Rodrigues e Belinda Pinto Simões.

“Como o diabete tipo 1 é uma doença autoimune, a proposta do tratamento é ‘desligar’ temporariamente o sistema imunológico com o uso de medicamentos quimioterápicos e, em seguida, ‘reiniciá-lo’ por meio do transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas, capazes de se diferenciar em todas as células sanguíneas”, explica Maria Carolina.

Segundo a pesquisadora, quando os sintomas do diabete tipo 1 se manifestam, cerca de 80% das ilhotas pancreáticas já foram danificadas. Se a agressão autoimune for interrompida nesse ponto, e as células residuais preservadas, o paciente consegue manter uma produção mínima, mas muito importante, de insulina.

“Estudos com animais e com pacientes portadores de diabete sugerem que, de seis a oito semanas após o diagnóstico, essa porcentagem de células produtoras de insulina diminui muito, chegando a quase zero. Então, foi estabelecido em nosso centro o limite de seis semanas para que o paciente comece o processo de transplante”, contou.

Inicialmente, foram incluídos 25 voluntários entre 12 e 35 anos. Na média, o efeito terapêutico durou 42 meses (3,5 anos), mas variou, de modo geral, entre seis meses e 12 anos (tempo máximo de seguimento até o momento). Três pacientes ainda continuam livres das injeções de insulina, sendo um deles há dez anos, outro há 11 anos e um terceiro há 12.

“Neste estudo mais recente, comparamos o perfil dos voluntários que ficaram livres de insulina por menos de 42 meses com o perfil daqueles que ficaram por mais de 42 meses. Foi nosso ponto de corte”, descreve a pesquisadora.

Diversas variáveis foram consideradas, como a idade dos pacientes, o tempo de espera entre o diagnóstico e o transplante, a dose de insulina que tomavam antes do tratamento e, após o transplante, o processo de recuperação dos vários tipos de célula de defesa.

“Em nenhum desses fatores observamos diferença significativa entre os grupos. A única variação relevante foi o grau de inflamação do pâncreas antes do transplante.”

Essa descoberta se tornou possível graças à colaboração com o pesquisador holandês Bart Roep, diretor da Divisão de Doenças Autoimunes do Centro Médico da Universidade de Leiden. Após analisar amostras de sangue dos 25 pacientes colhidas antes do tratamento e a cada ano após o transplante, Roep conseguiu quantificar isoladamente os linfócitos T autorreativos – um tipo de glóbulo branco capaz de reconhecer e atacar especificamente as proteínas secretadas pelas ilhotas pancreáticas.

“Esse método nos permite avaliar o quanto o sistema imune estava agredindo o pâncreas. E foi possível observar uma associação clara entre um maior número de linfócitos autorreativos no pré-transplante e uma pior resposta ao tratamento”, afirma Maria Carolina.

Nova abordagem

No grupo de pacientes que respondeu bem, conta a pesquisadora do CTC, a terapia celular foi capaz de reequilibrar o sistema imune graças ao aumento na proporção de linfócitos T reguladores (T-reg), um tipo de glóbulo branco com papel imunossupressor e que, portanto, ajuda a combater a autoimunidade.

“Já nos pacientes que possuíam maior quantidade de linfócitos autorreativos antes do transplante, esse equilíbrio não ocorreu. Mesmo havendo um aumento na quantidade de T-reg com o tratamento, os linfócitos autorreativos continuaram a sobressair. O que ainda não sabemos é se são células novas, que se diferenciaram a partir das células-tronco transplantadas, ou se são sobras de linfócitos autorreativos que não foram destruídos pela quimioterapia e voltaram a se multiplicar”, diz Maria Carolina.

Dados da literatura científica indicam que a segunda hipótese é a mais provável e, por esse motivo, o grupo do CTC iniciou um segundo grupo de estudo no qual os pacientes estão sendo submetidos a uma quimioterapia mais agressiva. O objetivo é evitar que permaneça no organismo qualquer resquício dos linfócitos T autorreativos.

“Quatro pacientes já foram transplantados. Dois deles estão livres de insulina e dois ainda usam o fármaco, mas com dose reduzida. Ainda é cedo para avaliar se o novo protocolo é mais eficaz que o anterior”, avalia a pesquisadora.

Somente pacientes com mais de 18 anos estão autorizados a participar do novo estudo, pois o risco relacionado à quimioterapia é considerado mais elevado que o do protocolo anterior.

“Precisamos agora mostrar que o método é seguro para poder incluir pacientes mais jovens, que representam a grande maioria dos portadores de diabete do tipo 1”.

Também conhecida como diabete juvenil ou insulino-dependente, a doença atinge cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil e corresponde a, no máximo, 10% dos casos de diabete. Porém, é considerado o tipo mais grave.

Karina Toledo / Agência Fapesp